「相続」とは、人が死亡し、その財産を相続人が引き継ぐことをいいます。亡くなられた方を「被相続人」、法律上引き継ぐ権利を有する方を「相続人」と呼びます。

また、相続人が被相続人の死を知っているかどうか関係なく。被相続人の死亡のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務が一括して相続人に移ります。

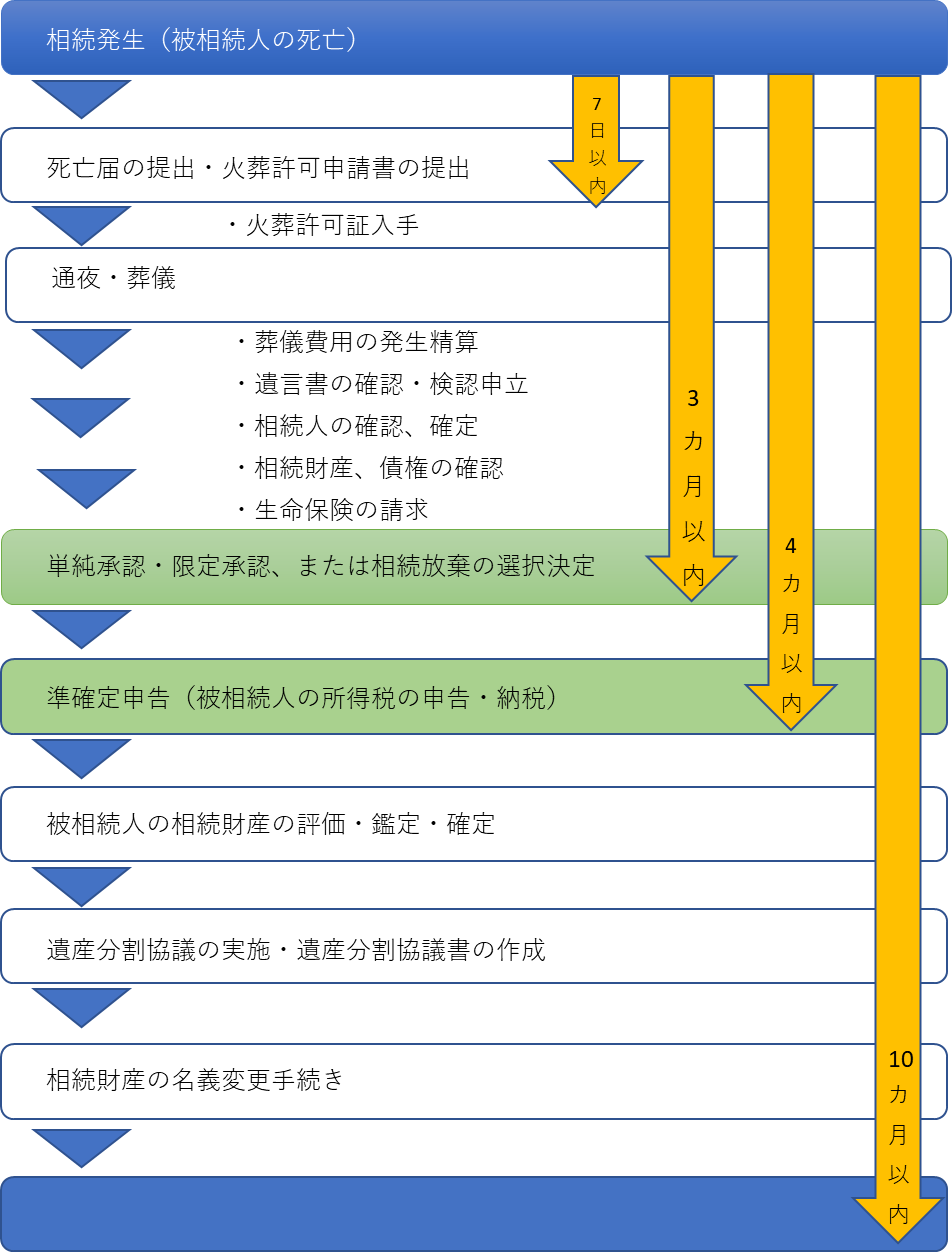

相続の手順

相続開始

死亡開始日は「被相続人が死亡した日」です。具体的には「死亡診断書」や「死体検案書」に書かれた「死亡日」が相続開始日になります。役所へ死亡届を提出すると被相続人の戸籍(除籍)に「死亡日」が記載されます。

死亡届誰が提出するの?

届出義務者

- 同居の親族(配偶者,六親等内の血族)

- その他の同居者

- 家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人

提出できる者(届出義務はないが届出をすることが認められている)

- 同居の親族以外の親族

- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

いつまで提出するの?

届出人が死亡の事実を知った日を含め7日以内

- 国外で亡くなった場合は3か月以内

- 届出の期日(7日目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日・・休日や時間外でも宿日直で受け付ける

どこで提出するの?

- 亡くなった方の本籍地

- 死亡地

- 届人の所在地

遺言の有無を確認

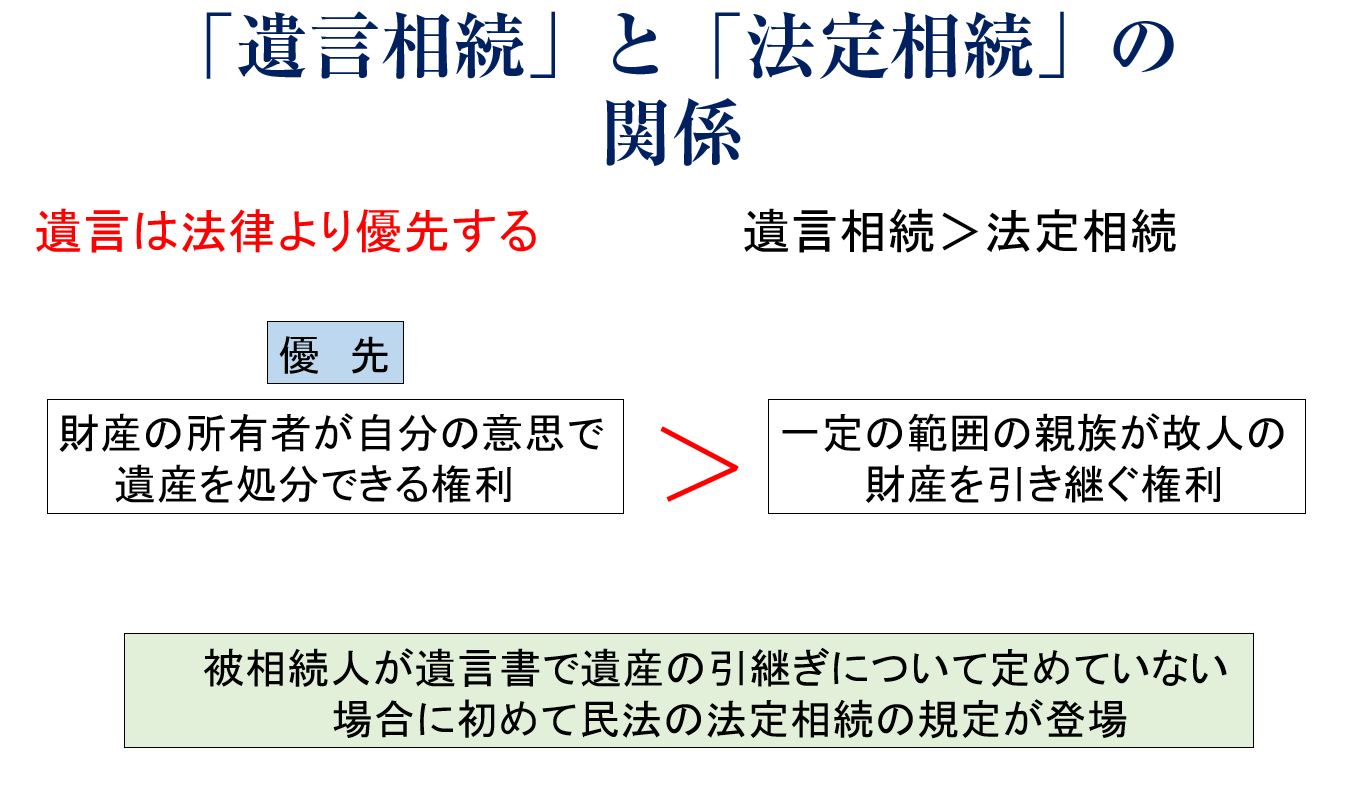

相続が発生した場合、先ず始めに行わなければならないのは、遺言書の有無を確認することです。遺言書がある場合とない場合とでは、「遺言相続」と「法定相続」との関係上、その後の相続手続きが大きく異なってきます。

見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けることになります。この「検認」の目的は、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認をしないと不動産の相続登記や金融機関における預貯金の払戻し、預金名義口座の変更、株式の名義変更に遺言を使うことができないので、自筆証書遺言を見つけたら速やかに検認手続きの申立を行いましょう。

ただし公正証書遺言の場合、検認は不要です。また自筆証書いごんでも、2020年7月10日から始まった法務局に預かってもらう制度を利用した場合は検認を受ける必要はありません。

検認を受けずに勝手に自筆証書遺言を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティも科されます。自筆証書遺言を見つけたら、早めに家庭裁判所に検認の申立を行いましょう。

遺言の有無での違い

遺言がある場合

①家庭裁判所へ遺言の書の検認の申立をする

(公正証書遺言の場合は不要)

②遺言の内容に従った相続を進める

(遺言で遺言執行者が指定されている場合はその者が

いない場合には相続人が分割手続きを行う)

※相続人や受遺者ら全員の合意があれば、遺言内容と違う分割方法に変更することも可能

遺言が無い場合

①被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍の全て)を入手し、相続の対象となる法定相続人を確定する

②相続人全員で「遺産分割協議」を行う

③協議が合意した時は、その分割内容を協議書にまとめ、その通りに遺産を分割する手続きを行う

※協議がまとまらない、協議ができない場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立を行い、その結果に従って遺産分割をすることになります

法定相続人の調査・確定

民法で定められた「法定相続人」

被相続人の配偶者は相続開始時に存在していれば常に相続人になります

第一順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)

※第一順位は配偶者とともに必ず相続人となる

※古賀死亡している場合は、孫が相続人となる

第二順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)

※第二順位は第一順位順位がいない場合に相続人となる

第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

※第三順位は、第一順位と第二順位がいない場合に相続人となる

※兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が相続人となる

法定相続人(推定相続人)から相続人への三条件

先順位の相続人がいるときは、後順位の方は相続できない

①相続開始の時に生存していること

②相続欠格に該当しないこと

③推定相続人の廃除がなされていないこと

※相続人が「相続欠格」「相続廃除」に該当する場合は、その子が代襲者となります。

相続財産の調査・確定

遺産分割協議

|

相続人の組み合わせ |

相続人 | 法定相続分 |

|

配偶者と第一順位の場合 (子) |

配偶者 | 1/2 |

| 子 | 1/2 | |

|

配偶者と第二順位の場合 (直系尊属) |

配偶者 | 2/3 |

| 直系尊属 | 1/3 | |

|

配偶者第三順位の場合 (兄弟姉妹) |

配偶者 | 3/4 |

| 兄弟姉妹 | 1/4 |